こんにちは。塾長のFです。

解剖学の内臓系と内分泌系の問題を作ってみました。

今日もF塾でガッツリ勉強していきましょう!

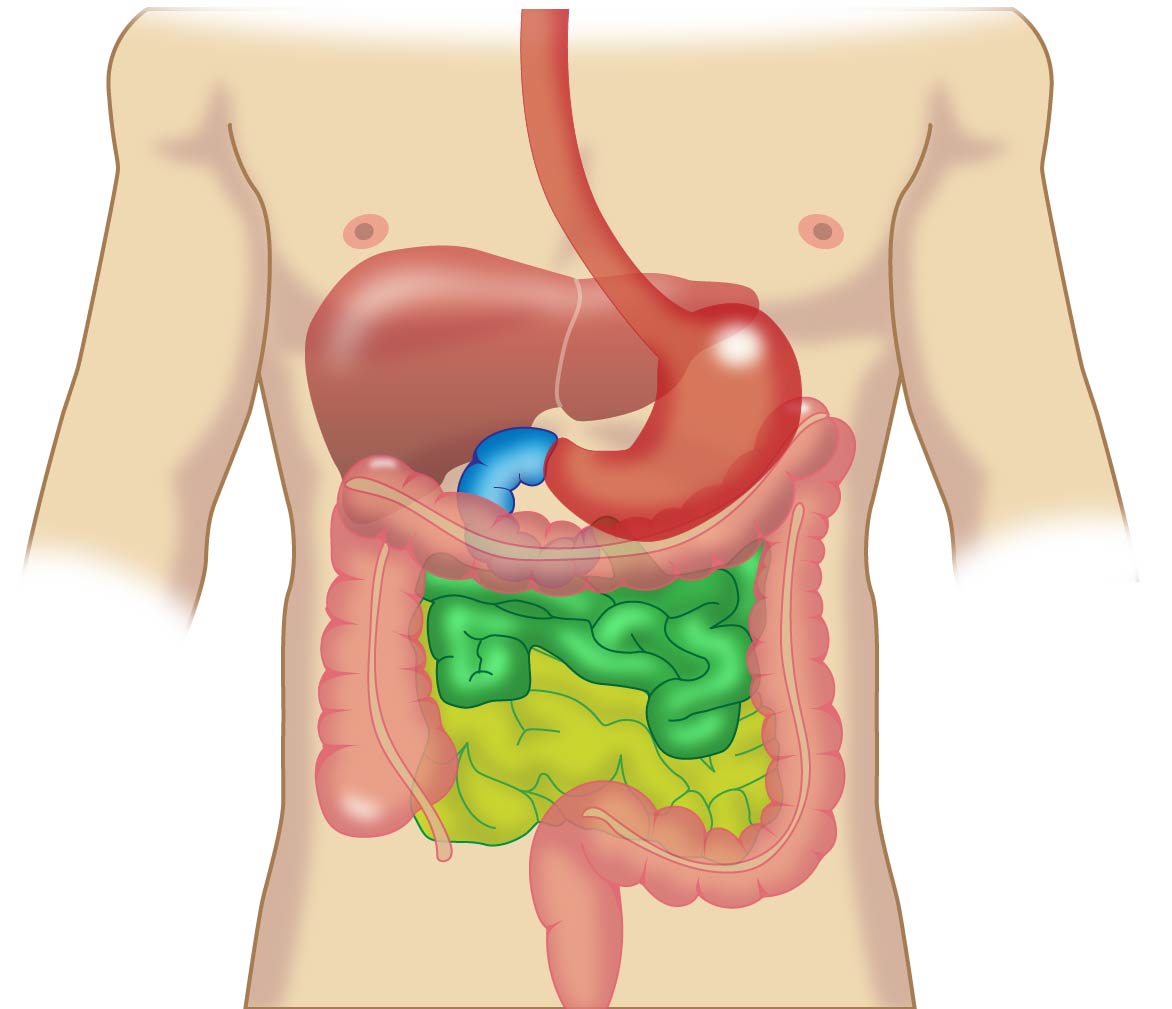

消化管の構造

問題1 消化管の構造で誤っているのはどれか。【難易度☆☆】

1.十二指腸提筋は空腸起始部を固定する。

2.空腸の粘膜は半月ヒダを形成する。

3.回腸には集合リンパ小節が存在する。

4.回腸と盲腸の間にはバウヒン弁がある。

答えと解説をみる

答え

2

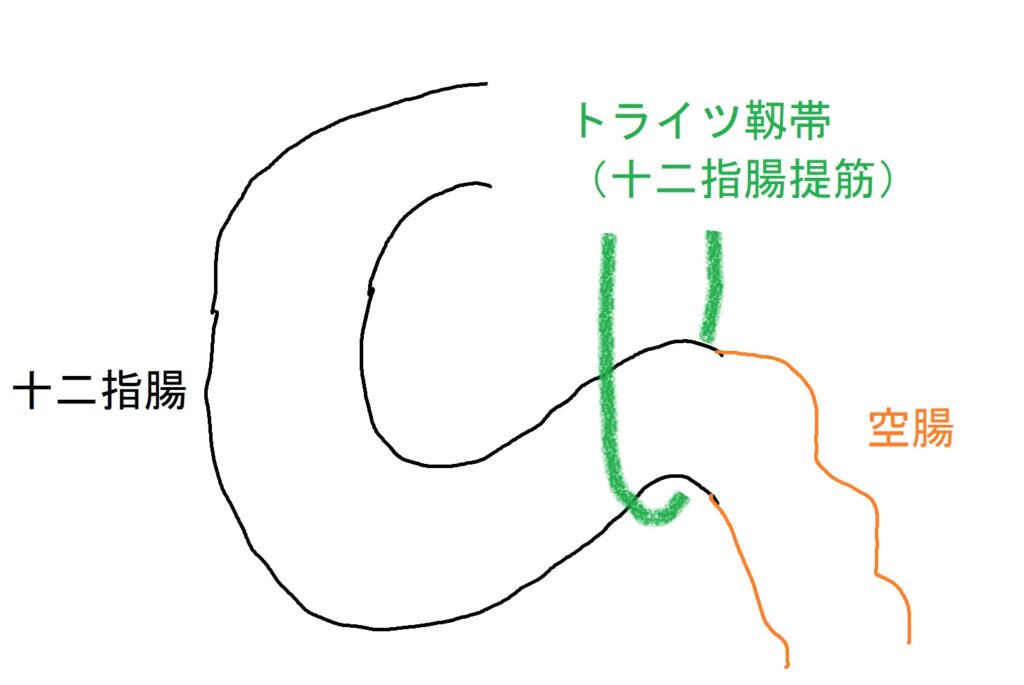

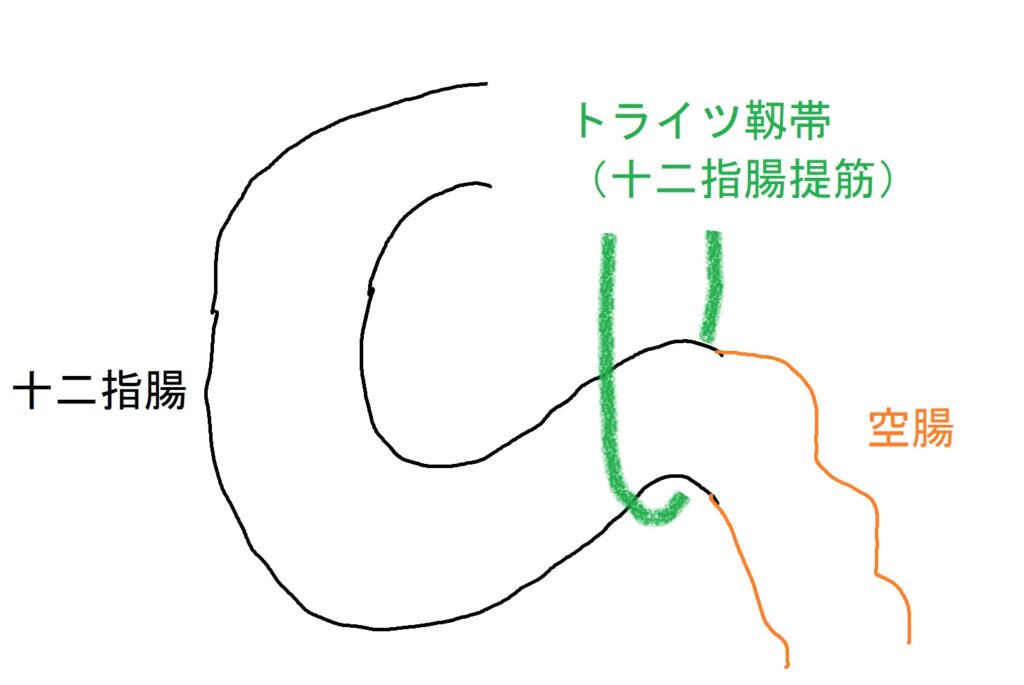

1.十二指腸提筋(トライツ靱帯)は、十二指腸空腸曲に付着する平滑筋性の線維です。

十二指腸を除く小腸(空腸と回腸)は腸間膜に包まれ、可動性がありますが、起始部の十二指腸空腸曲と停止部の回盲部は固定されています。

イメージ図

イメージ図

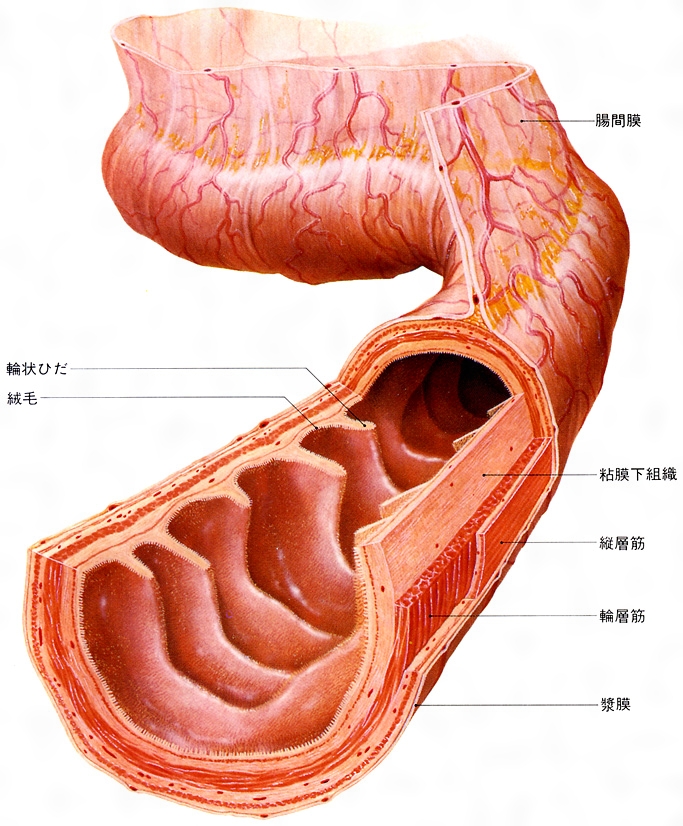

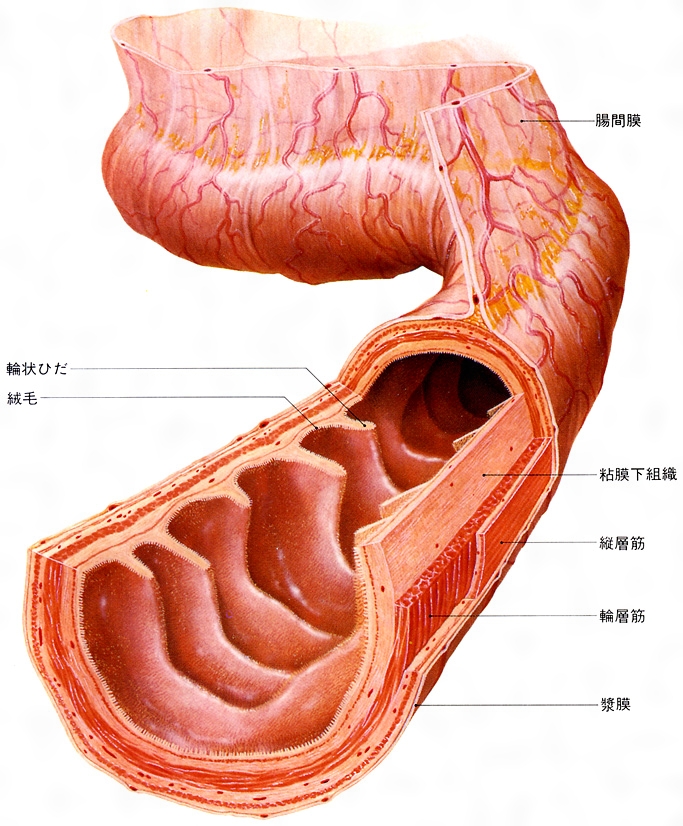

2.空腸や回腸の粘膜は内腔に向かって隆起する輪状ヒダがあります。

半月ヒダは結腸の特徴です。

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

3.回腸には20~30個のパイエル板とよばれる集合リンパ小節がみられます。

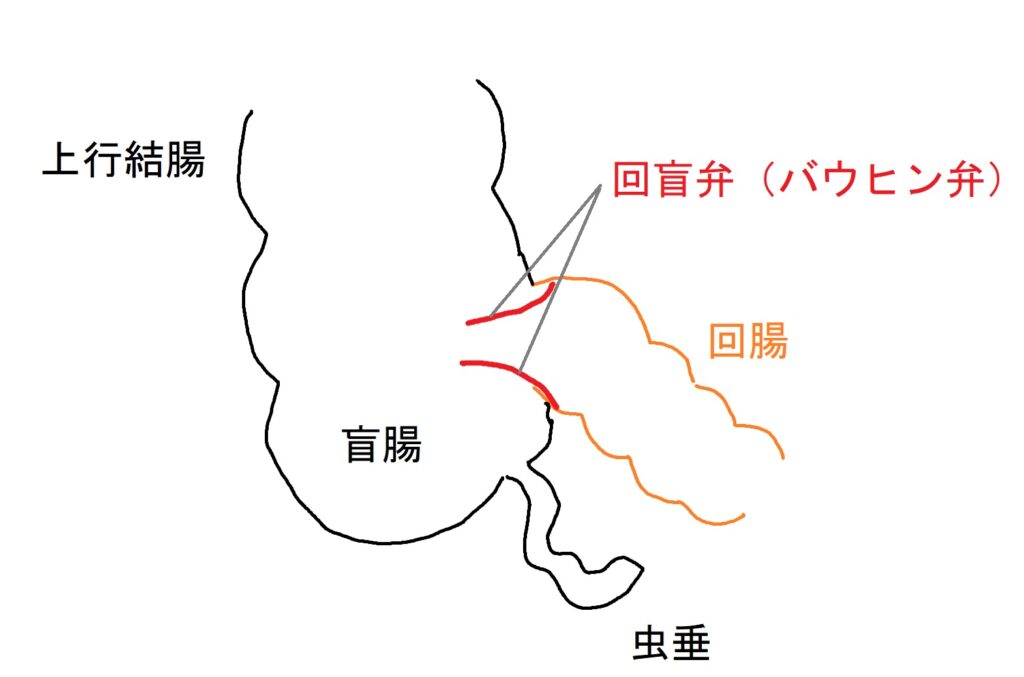

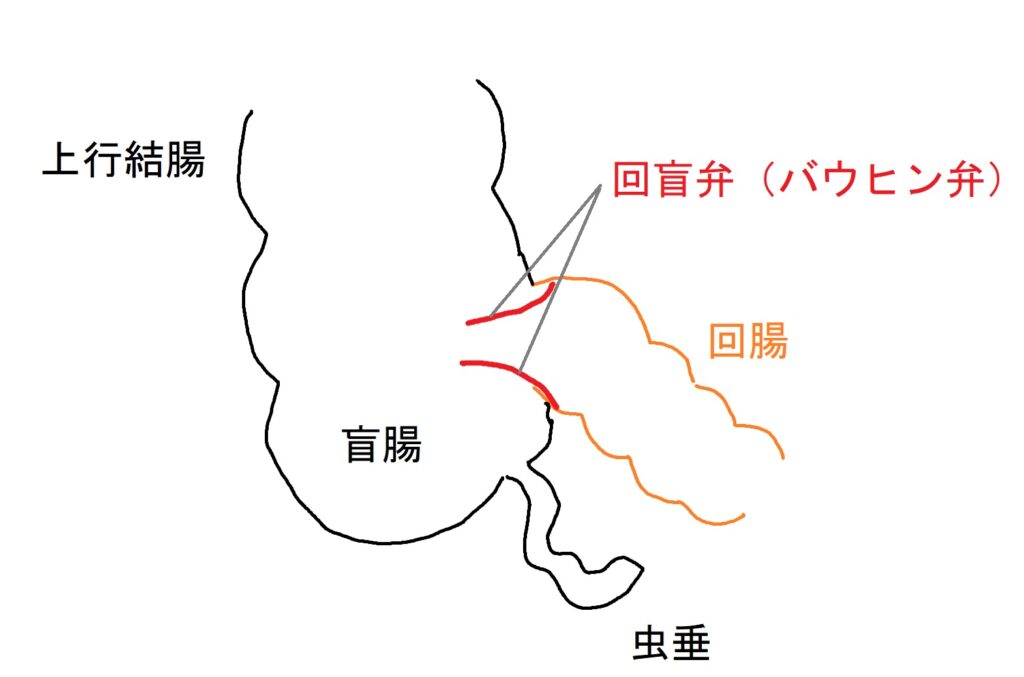

4.回腸末端には盲腸へ突出した回盲弁(バウヒン弁)があり、逆流防止弁の役割があります。

イメージ図

イメージ図

副鼻腔

問題2 副鼻腔炎の際、もっとも蓄膿をきたしやすいすのはどれか。【難易度☆☆】

1.上顎洞

2.前頭洞

3.篩骨洞

4.蝶形骨洞

答えと解説をみる

答え

1

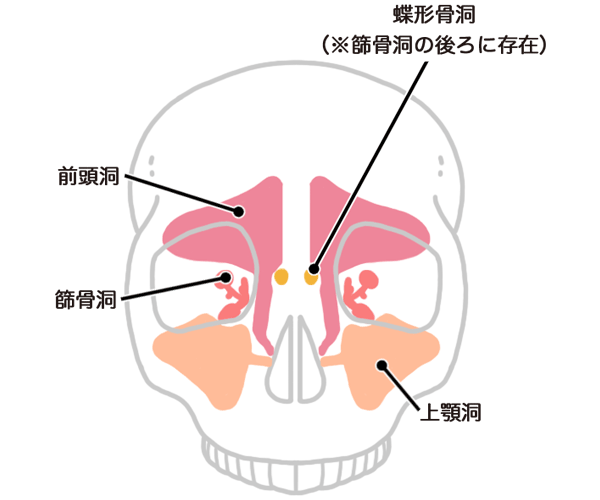

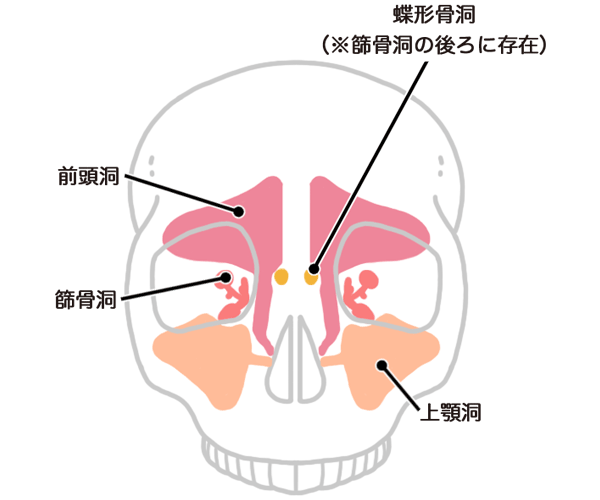

副鼻腔とは、鼻腔につながる顔面の骨にできた空洞で、上顎洞、前頭洞、篩骨洞、蝶形骨洞の総称です。頭部の重量を軽くするとともに、取り込んだ外気を加温加湿し、ホコリや微生物を取り除く役割があります。

副鼻腔の粘膜が細菌感染による炎症が起こると、膿がたまり蓄膿症とよばれます。

なかでも上顎洞は解剖学的に副鼻腔で最も大きく、鼻腔の開口部より低位に存在するため蓄膿しやすくなります。

出典 看護roo

出典 看護roo

尿管の構造

問題3 尿管の構造で誤っているのはどれか。【難易度☆☆】

1.粘膜上皮は移行上皮である。

2.下方は膀胱底に開口する。

3.射精管の開口部がある。

4.小骨盤入口部で狭窄される。

答えと解説をみる

答え

3

1.尿管の粘膜上皮は移行上皮です。移行上皮は内容量によって形態や配列がかわる上皮です。

すなわち尿管が空虚な場合は粘膜にヒダがあり、尿で満たされている場合は粘膜は平滑となります。

2.尿管は腎門から起こり、膀胱底(膀胱の上面)を貫き膀胱に開口します。

3.射精管の開口部があるのは尿道(前立腺部)です。

4.尿管には3カ所の狭窄部位があります。

① 尿管起始部(腎盤から尿管への移行部)

② 小骨盤入口部(総腸骨動・静脈との交叉部)

③ 膀胱壁貫通部

子宮の構造

問題4 子宮について正しいのはどれか。【難易度☆☆】

1.腹膜の後方に位置する。

2.正常では後傾、後屈している。

3.子宮円索は子宮と卵巣を結ぶ。

4.粘膜機能層は月経の際に剥落する。

答えと解説をみる

答え

4

1.子宮は前面および後面を腹膜におおわれています。子宮前後の腹膜は子宮両側縁で重なり、これを子宮広間膜といいます。

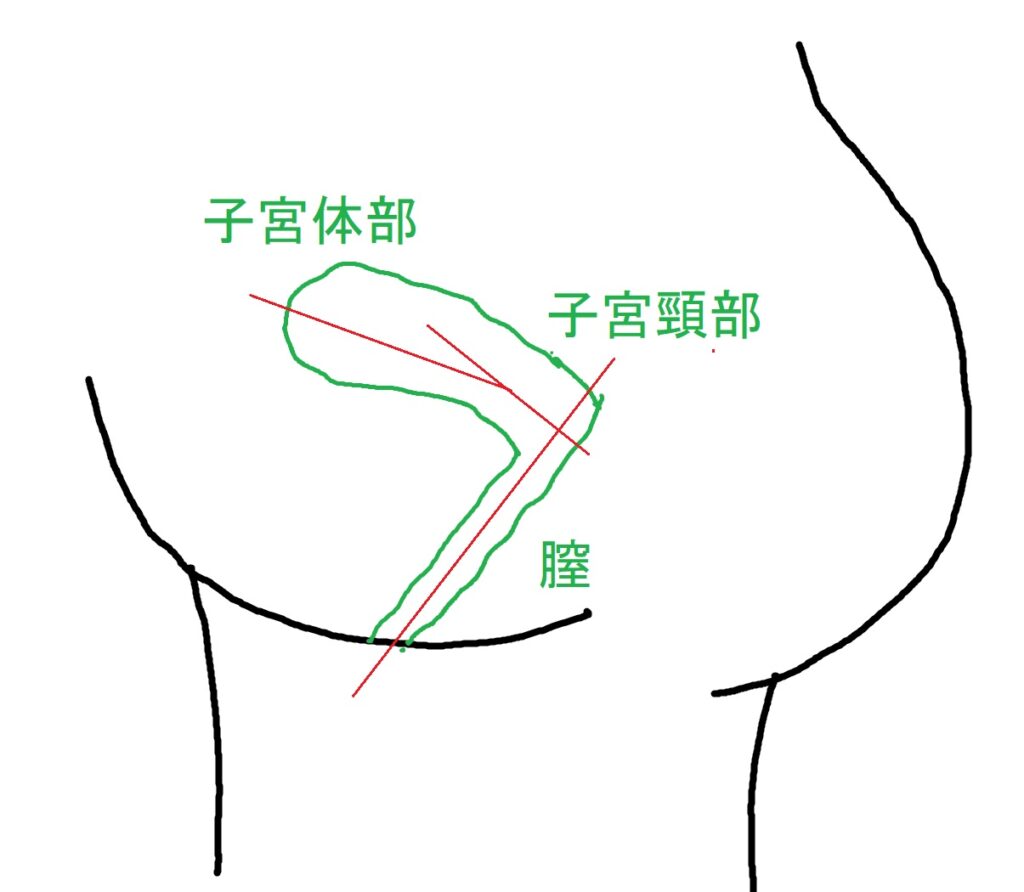

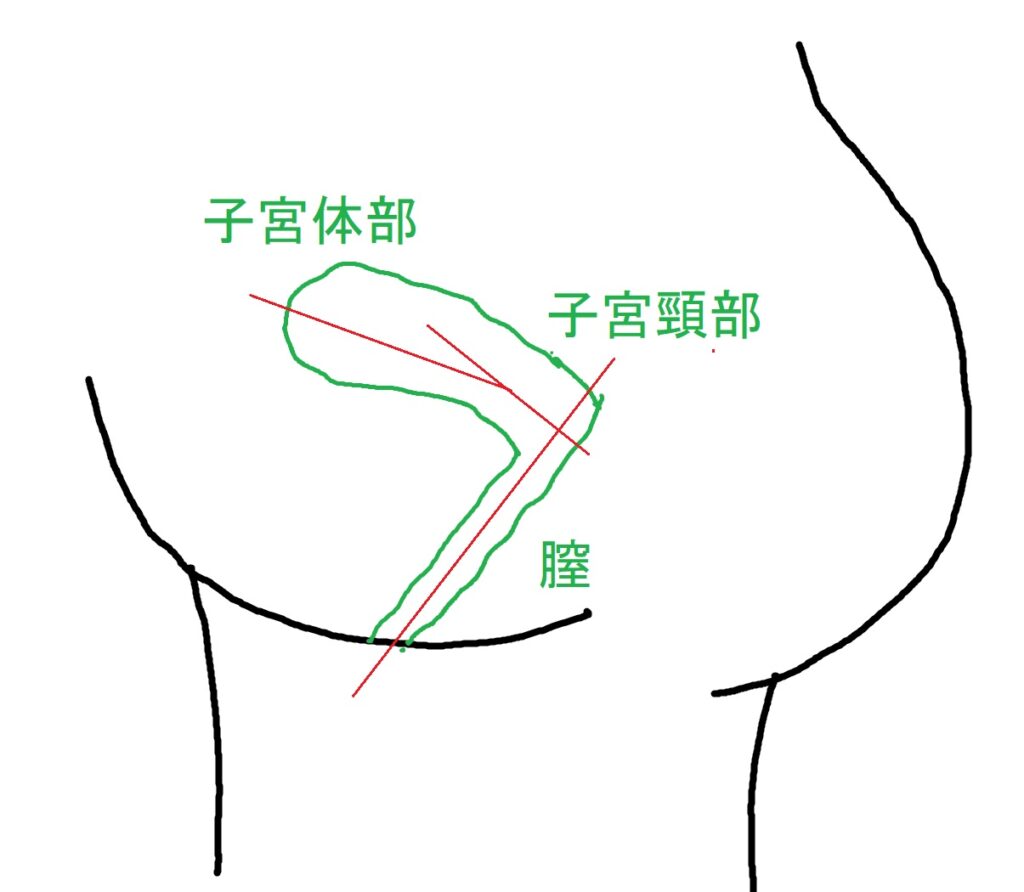

2.子宮は通常、前傾、前屈しています。

子宮頸部は膣に対して約90°前傾しており、子宮体部は子宮頸部に対し約10°前屈しています。

イメージ図

イメージ図

3.子宮円索は子宮の上外側から起こり、鼡径管を通って外陰部の皮下に終わる線維索です。

子宮と卵巣を結ぶのは固有卵巣索です。

4.子宮の粘膜(子宮内膜)は深層の基底層と表層の機能層に区別され、月経の際に剥落するのは機能層です。

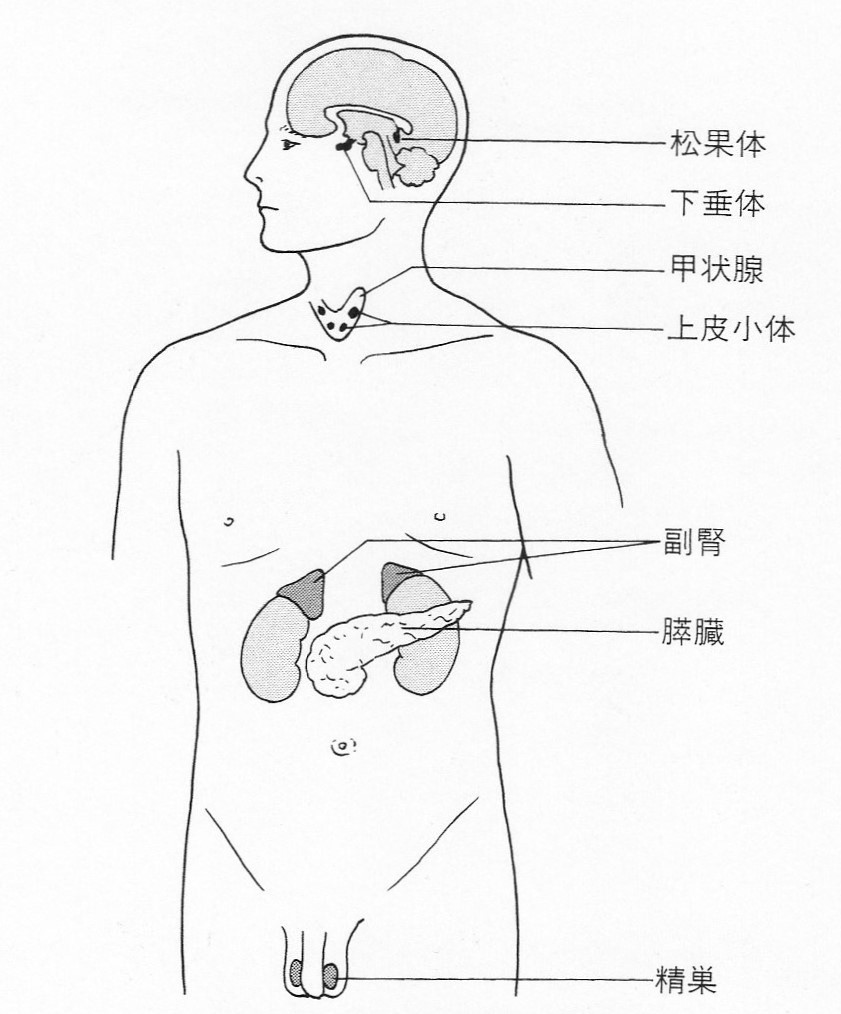

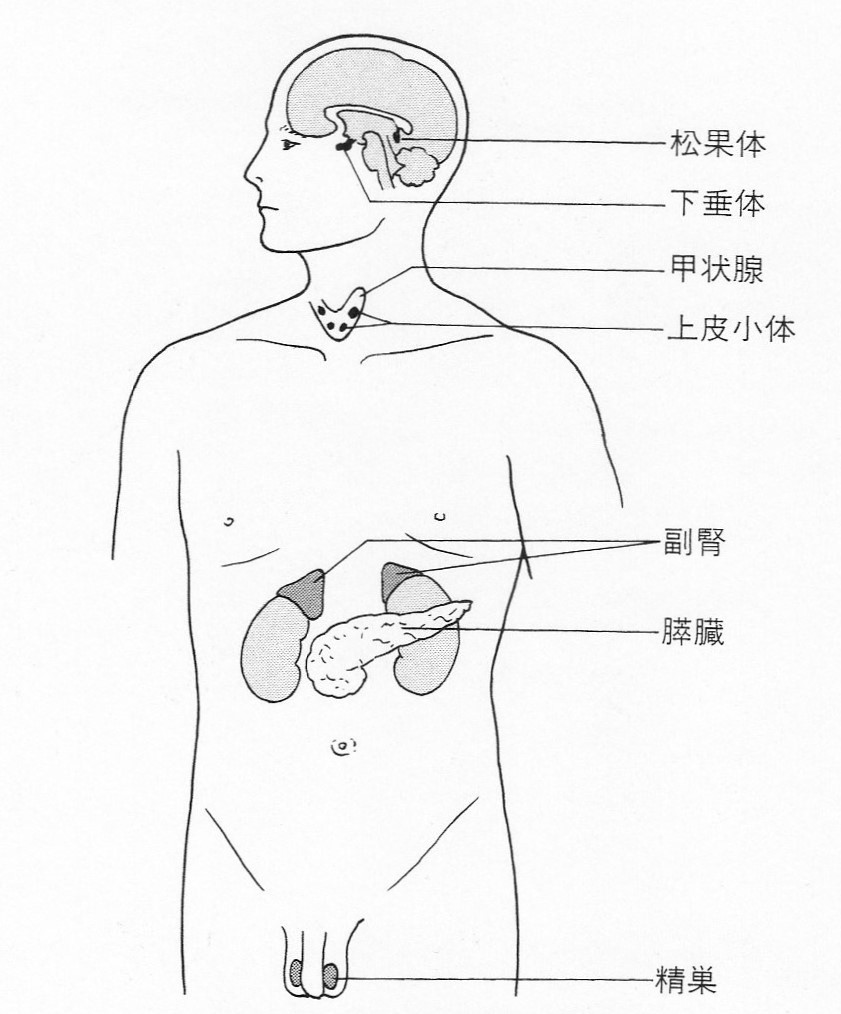

内分泌腺の位置

問題5 内分泌腺とその存在部位で誤っているのはどれか。【難易度☆】

1.下垂体 ― 間脳下部

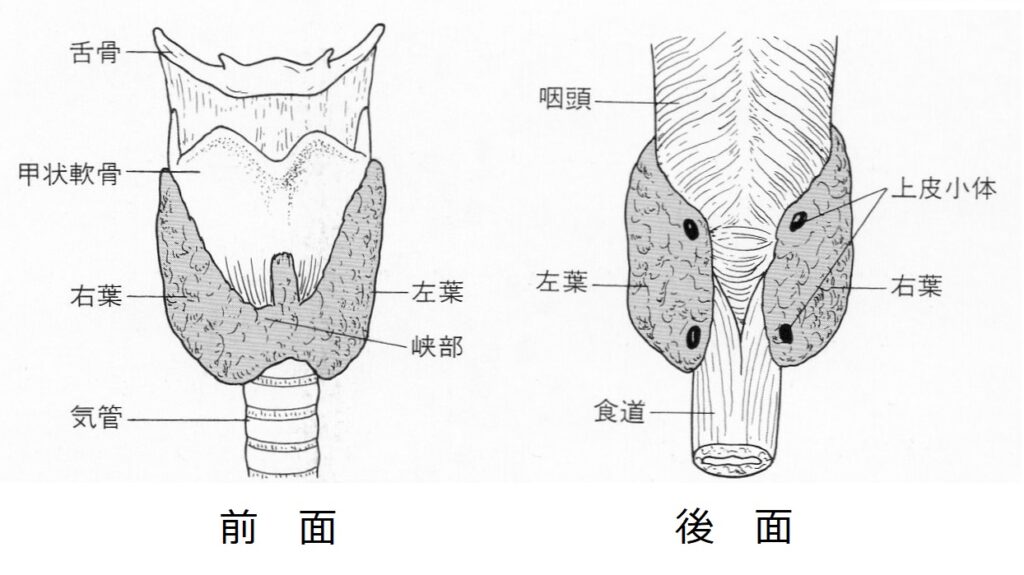

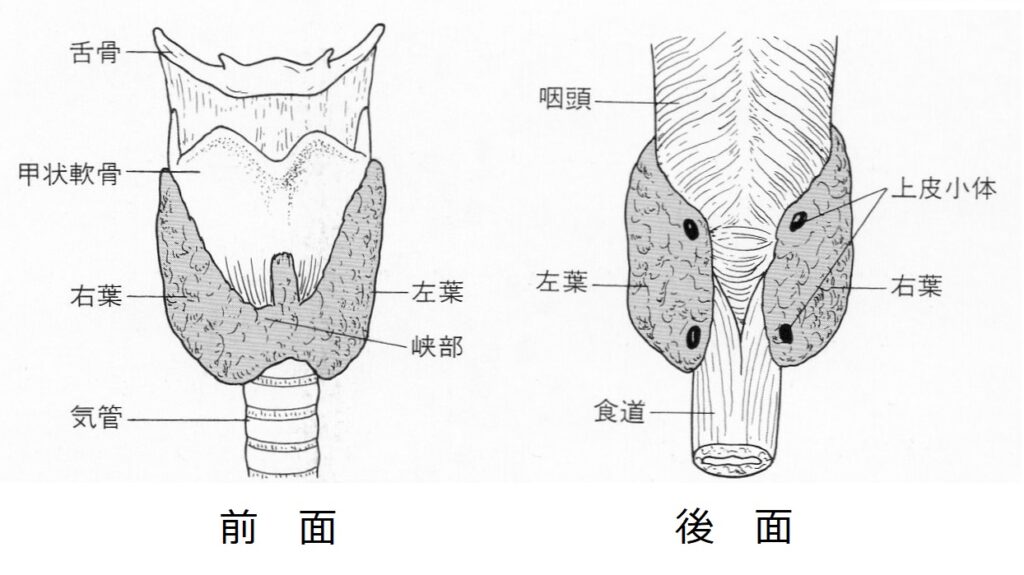

2.甲状腺 ― 気管上部

3.上皮小体 ― 心臓前部

4.副 腎 ― 腎臓上部

答えと解説をみる

答え

3

3.上皮小体は副甲状腺ともよばれ、甲状腺の後面に位置します。

参考文献

・医歯薬出版「解剖学 改訂第2版」

コメント