こんにちは。塾長のFです。

生理学の消化と吸収の問題を作ってみました。

今日もF塾でガッツリ勉強していきましょう!

消化管の構造

問題1 消化管の内容物の逆流防止に関与するのはどれか。2つ選べ。【難易度☆】

1.オッディーの括約筋

2.幽門括約筋

3.バウヒン弁

4.十二指腸提筋

胃酸分泌

問題2 胃の塩酸分泌を促進するのはどれか。【難易度☆☆】

1.ヒスタミン

2.ノルアドレナリン

3.プロスタグランジン

4.セクレチン

小腸での消化

問題3 小腸上皮細胞上のオリゴ糖分解酵素はどれか。【難易度☆☆】

1.アミノペプチダーゼ

2.ラクターゼ

3.トリプシン

4.リパーゼ

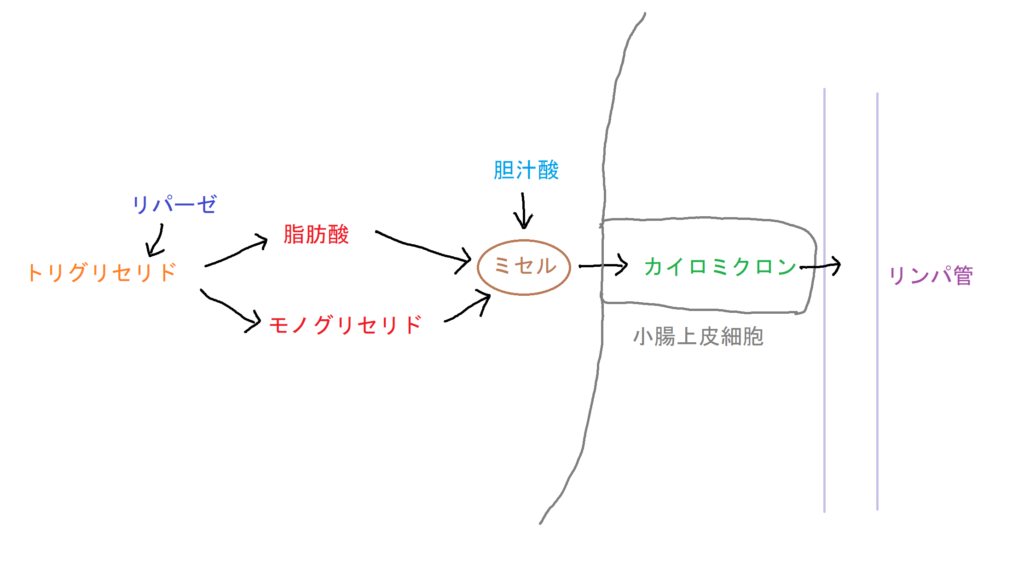

ミセルの形成

問題4 ミセルの形成に関与しないのはどれか。【難易度☆☆】

1.リパーゼ

2.Na+

3.胆汁酸

4.脂肪酸

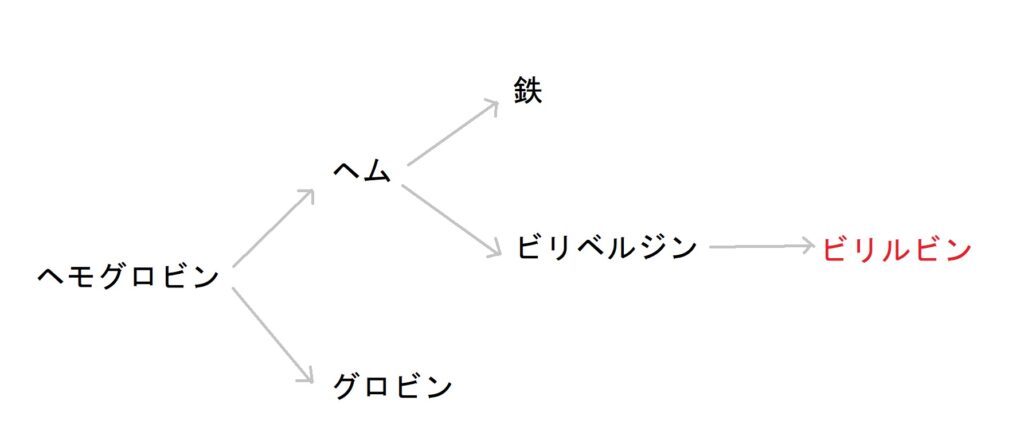

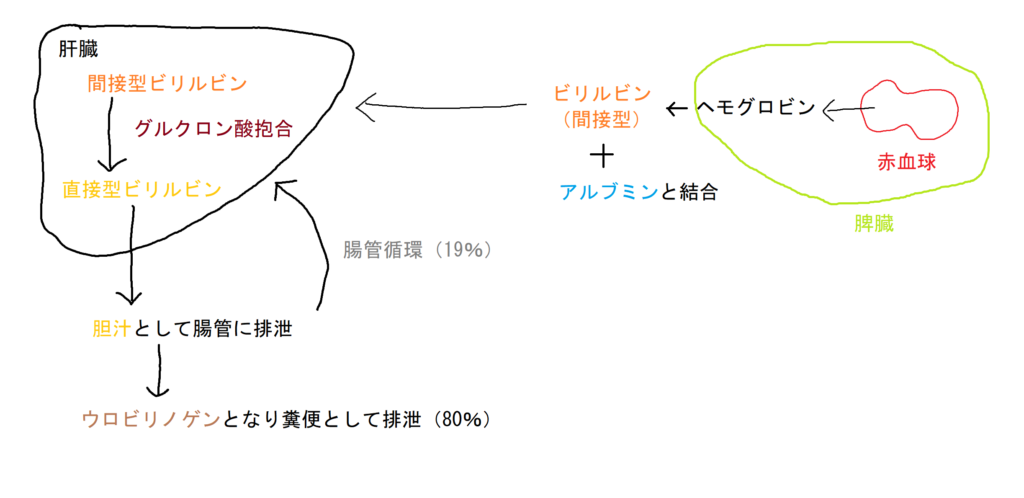

ビリルビン代謝

問題5 ビリルビン代謝について正しいのはどれか。【難易度☆☆☆】

1.老廃赤血球より遊離したグロビンから変換される。

2.結合タンパクにより肝臓へ運ばれる。

3.肝臓で水溶性から脂溶性に変換される。

4.肝静脈から下大静脈を経て心臓に運ばれる。

参考文献

・南江堂「生理学 改訂第3版」

コメント