こんにちは。塾長のFです。

2022年度版(第31回国家試験向け)の必修問題の範囲をまとめてみました。

問題を解くヒントになると思うので必修の範囲ではないところも記述しています。

下の方に過去問も載せています。先に過去問したい人はこちら(国家試験過去問)

今日もF塾でガッツリ勉強していきましょう!

*必修範囲は【固定】です。必要に応じてスキップしてください。

肋骨骨折 fracture of the rib

固 定

1)固定の目的

・呼吸運動の抑制(安静)

・動揺による二次的損傷の防止

・疼痛軽減

・局所の圧迫

2)固定材料

・巻軸包帯、晒、絆創膏(ホワイトテープ)

・厚紙副子、胸部固定帯(バストバンド)など

3)固定準備

・絆創膏は幅50㎜のもの使用する。

・貼付範囲をアルコールで清拭する。

・乳頭にカット綿、ガーゼをあてる。

・剃毛する。

3)固定法

① 屋根瓦状絆創膏固定法

・完全呼気状態で行う。

・前後とも正中線を越え、健側から始まり健側に終わるよう貼付する。

(胸部全周に貼付しない。)

・肋骨弓下縁から上方に向かって重ねながら貼付する。

・絆創膏の上に包帯で固定する。

・必要に応じ、厚紙副子や樹脂製副子を併用する。

② 竹矢来状絆創膏固定法 もある

4)固定の留意点

・絆創膏貼付は皮膚に対し均等に圧を加える。

・貼り始めの部分は牽引力を加えない。(かぶれ防止のため)

・随時、絆創膏や包帯を交換する。

5)固定期間

・3~4週間

概 説

1)肋骨は骨折が発生しやすい。

・皮下に近接している。

・前後で骨と連結している為、外力を受けたとき力が分散しにくい。

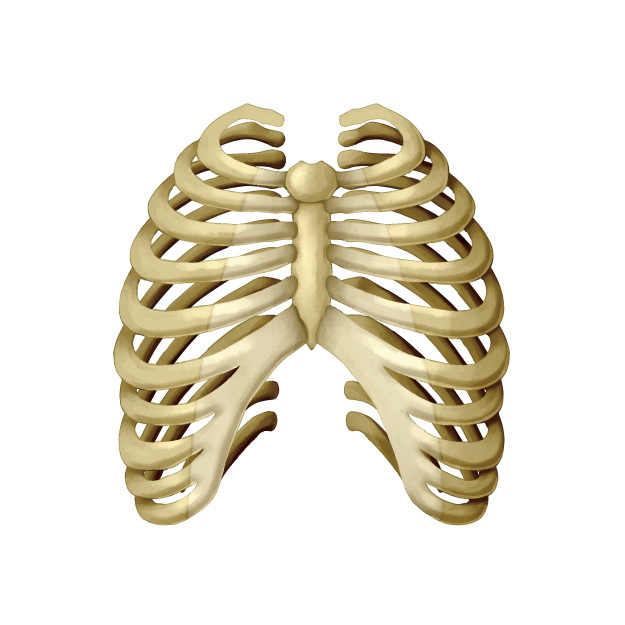

2)第1・2・11・12肋骨は骨折を起こしにくい。

・第1・2肋骨は深部に位置し、筋や骨の防御下にあり、形状的に直達外力を受けにくい。

・第11・12肋骨(浮遊肋)は可動性が大きいので骨折はまれ。

3)年齢による発生頻度の違い。

・高齢者や更年期を過ぎた女性は特に骨折しやすい。(脆弱性骨折)

・幼少期は弾力性があるから骨折はまれ。→ 骨折の場合は虐待を疑う。

発生機序と変形、好発部位

1)直達外力によるもの

・転倒や衝突により発生する。

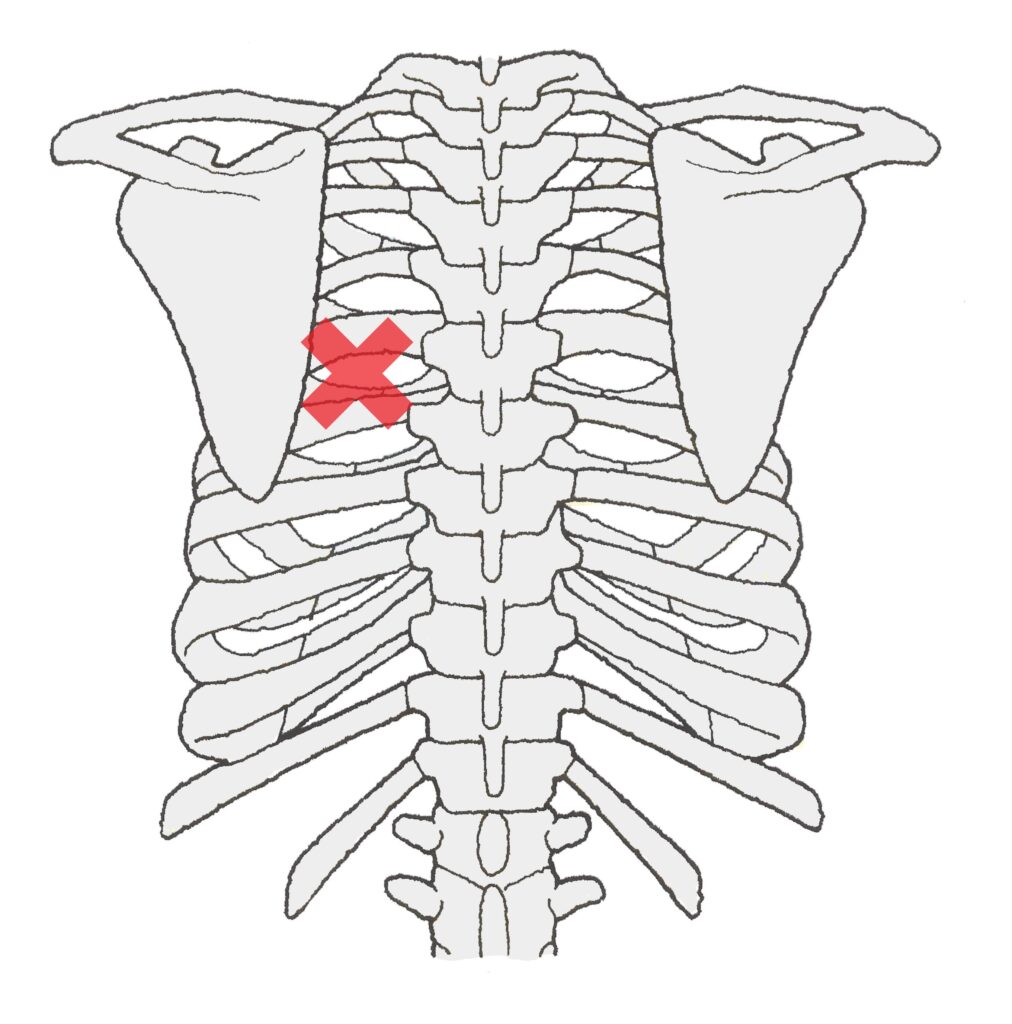

・第5~9肋骨前側胸部に多い。

・胸郭内方凸変形となる。

2)介達外力によるもの

・胸郭が前後、左右からの圧迫により発生する。(屈曲骨折の第3型)

・胸郭外方凸変形となる。

・高齢者や更年期を過ぎた女性では、咳やくしゃみ、体の捻転などでも発生する。

3)疲労骨折

・ゴルフ、オーバーアーム動作、長距離走でみられる。

・ゴルフによる疲労骨折では、利き手と反対側の第5、6肋骨の肋骨角付近に多い。

症 状

1)疼 痛

・限局性圧痛が著明。

・介達痛・・・胸郭を外方から圧迫すると誘発される。

・深呼吸、咳、くしゃみにより激増。

2)軋轢音

・患部に手掌を当て、患者に深呼吸させる触知出来る場合がある。

・体幹運動時に患者が自覚することもある。

3)転位と変形

・一般的に転位と変形は少ない。

・多発骨折では転位と変形がみられる。

合併症

1)胸壁動揺 flail chest

・1本の肋骨が2か所で折れ(複数骨折)、さらに隣接する数本の肋骨に及ぶと(多発骨折)、胸壁の支持性が失われ呼吸困難となる。

・骨折片が周囲の肋骨から遊離し、呼吸の際に逆の動き(呼気時に隆起し吸気時に凹む)をするため奇異呼吸といわれる。

2)外傷性気胸

・内方凸に転位した骨折端により胸膜が損傷し胸膜腔と外界が交通した状態。

・胸膜腔内は大気より陰圧のため、胸膜腔内に空気が流入し貯留する。

・胸膜腔内が陽圧となり呼吸困難となる。(緊張性気胸)

・閉塞性ショックで死に至ることもある。

・緊張性気胸では、患側肺野が健側肺野を圧排し、縦隔の健側偏位がみられる。

・単純X線像で気管支陰影の消失、肺虚脱が認められる。

3)血 胸

・X線像で肺野下方に血液貯留が確認できる。

4)内臓損傷

① 肺損傷

② 腎損傷

・背部からの第11、12肋骨への強打。腰痛、血尿を伴うことが多い。

③ 肝損傷

・右季肋部の損傷で発生する。

④ 脾損傷

・左季肋部の損傷で発生する。

国家試験過去問

問題 肋骨骨折の屋根瓦状絆創膏固定で誤っているのはどれか。(第30回)

1.貼付範囲を清拭する。

2.乳頭部はガーゼで保護する。

3.包帯で被覆した上に絆創膏を貼付する。

4.肋骨弓下縁から順次上方へ重ねていく。

問題 肋骨骨折の屋根瓦状絆創膏固定で正しいのはどれか。(第28回)

1.胸部全周に貼付する。

2.完全呼気時に貼付する。

3.順次下方に向かって貼付する。

4.絆創膏交換は不要である。

問題 肋骨骨折に対する屋根瓦状絆創膏固定で正しいのはどれか。(第21回)

1.吸気時に貼付する。

2.正中線を越えないように貼付する。

3.順次上方に向かって貼付する。

4.骨折部に限局して貼付する。

参考文献

・南江堂「柔道整復学・理論編 改訂第7版」

・南江堂「柔道整復学・実技編 改訂第2版」

コメント